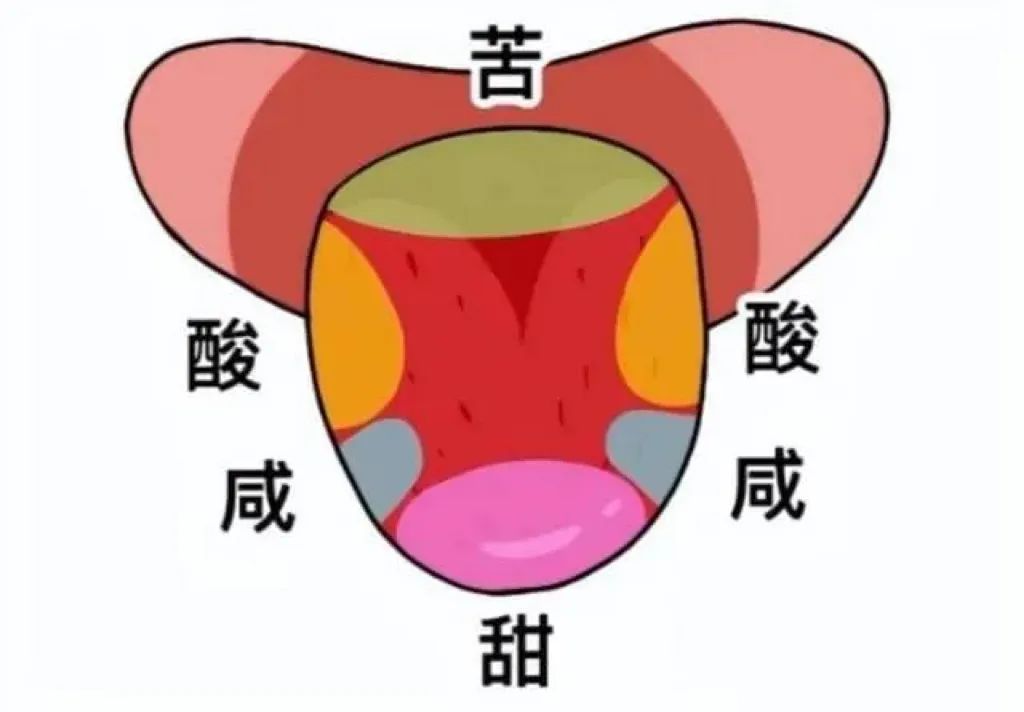

味觉是食物在口腔中产生的一种感觉,味蕾中的味觉细胞接受刺激,并产生信号传递给大脑而产生的。味蕾是一种味觉感受器,它存在于舌乳头内,每一个味蕾中含有50~100个味觉细胞,人类大约有5000个味蕾,味觉细胞10天更新1次。

国内研究显示化疗相关性味觉改变发生率为73.96%。化疗物质的直接毒性或化疗的神经毒性会抑制味蕾中细胞的分化和增殖,从而引发味觉改变。消化道肿瘤化疗患者味觉改变的发生率高于其他实体肿瘤。胃癌和结直肠癌患者在化疗过程中尤其容易出现味觉改变,考虑与胃癌的侵入性治疗及结直肠癌化疗对肠道微生态的破坏有关。铂类药物是导致胃肠道肿瘤患者味觉障碍的关键因素。其次,化疗后口腔干燥、口腔黏膜炎等口腔疾病及化疗疗程同样是引起相关味觉改变的影响因素;另外,女性比男性更容易出现味觉改变,这可能与激素水平或代谢差异有关。此外还发现吸烟史及痰湿质同样是患者味觉改变的影响因素。

大多数肿瘤患者是在化疗开始时就会出现味觉改变,随着时间推移,味觉改变情况逐渐加重,至化疗后5~7天最为严重,约持续10天,之后恢复正常。其中59%患者在化疗间歇期可以缓解,但下一疗程开始时又重复出现,35%患者味觉改变持续存在。但化疗患者的味觉改变一般呈暂时性,在化疗结束后6个月内,味觉逐渐恢复正常。

味觉改变通常包括以下5种类型:

1

味觉缺失:即失去部分或全部味觉功能。

2

味觉减退:即辨别味道的灵敏度减退,辨别阈值升高。

3

味觉不良:即在进食食物或饮料时产生不愉快的味道。

4

味觉倒错:即反常的味觉,如将酸味判断为苦味。

5

幻味觉:即口腔中出现连续的异味,通常是苦味或金属味。

尽管味觉改变的发生率较高,然而由于患者对味觉变化的认识有限,同时,医护人员也普遍认为化疗过程中难以避免会出现味觉改变,导致该问题未受到足够重视。虽然味觉改变不会直接威胁患者生命,但是会影响患者的食物选择,减少进食乐趣,导致患者产生焦虑、沮丧、抑郁等负性情绪,进而引起营养不良、体重减轻,降低治疗依从性,最终影响治疗效果。

国外关于化疗后患者味觉改变的相关研究起步较早,现已有成熟的专门针对味觉改变的评估工具,其中化疗相关性味觉改变量表是最新的、维度最全面的量表。通过对味觉改变评分较高患者的半结构化访谈,了解患者在面临味觉改变时的真实感受与需求,更深入地了解患者味觉改变的影响因素。当我们深入了解消化道肿瘤化疗患者的具体需求,并在可能的范围内满足这些需求时,他们的内在驱动力会得到进一步的增强,这对于提升他们的生活质量至关重要。

应对措施

改变饮食习惯

患者口苦时避免喝茶、吃牛肉、巧克力等食物。以往文献报道,高达78%的化疗患者会出现金属味,这种味觉改变与红肉中含铁化合物的有关,可能会导致患者对红肉的厌恶,但仍需进一步验证。家人应鼓励患者尝试新的食物,营造良好的就餐环境等,或者参与一些与食物无关的社交活动,以增强他们的社会联系和生活质量。

多饮水

老年患者味觉感受器的自然退化,口腔内味蕾数量减少,导致食物与食物化合物和受体之间的接触面减少,进而导致对食物味道的感知减少。虽然老年患者味觉改变发生率较低,但一旦出现味觉改变则更为严重,这可能与老年人新陈代谢速度减慢,代谢和排泄能力较低,化疗药物在体内停留的时间较长,对味觉细胞的刺激也更久,进而加剧了味觉改变。我们可以鼓励患者多饮水,以增加机体代谢,减轻味觉改变症状,必要时与医生沟通调整化疗药物的种类或者剂量,以减少对味觉细胞的损伤。

补充锌剂

研究发现化疗时静脉注射0.33mg/d的锌剂可预防化疗引起味觉和嗅觉的改变;另有研究认为在食物中补充谷氨酸钠(味精)可以抑制化疗引起的味觉改变,目前药物干预的研究样本量小,药物的作用机制尚不清楚。

穴位按摩

目前针对肿瘤病人味觉改变的中医护理措施较局限,仅有穴位按摩这一手段被证实可缓解病人肿瘤化疗患者味觉改变相关症状。研究表明,选择直接或间接控制味觉的颅神经(面神经、舌咽神经和迷走神经)区域的部分穴位和作用于脾、胃经络的部分穴位(包括百会穴、四神聪穴、印堂穴、迎香穴、廉泉穴、合谷穴和足三里穴7个穴位)进行干预,结果显示味觉改变情况好转。

心理支持

对于经历味觉改变的患者,我们应当提供充分的心理支持,让他们主动表达自己的不适感,并理解他们的感受。医护人员应对化疗后患者进行健康教育,提高患者的认知水平,为患者提供管理味觉改变的策略如:保持口腔卫生、食物选择、进食时间及速度、营造良好的进食环境等,共同积极探索个体化、综合性的干预措施来改善患者味觉改变情况,可有效改善患者化疗后味觉的改变。

肿瘤科简介

濮阳市人民医院肿瘤科是河南省癌症区域诊疗中心(建设单位),河南省癌症中心濮阳分中心,河南省肿瘤临床培育专科,濮阳市肿瘤质量控制中心,濮阳市医学会肿瘤专业委员会主任委员单位,肿瘤临床药物试验基地,肿瘤内科住培基地/实习进修基地。目前科室共有2个病区、开放床位119张。科室共有医护人员50人,其中主任医师3人、副主任医师2人;医学硕士18人。科室常规开展各种恶性肿瘤的化学、内分泌、靶向、免疫、生物及姑息治疗,适时选择联合肿瘤适形调强放疗、粒子植入、介入治疗等综合治疗,极大地提高了肿瘤的治疗效果;开展静脉置管连接便携式微量泵输注化疗药物技术,不断引进新药采纳新药方案治疗相关肿瘤,从而提高恶性肿瘤治疗效果,减少毒副反应;开展抗肿瘤单克隆抗体治疗恶性淋巴瘤并取得满意疗效,填补了我市该项目的空白;参与多项省内外多中心临床协作研究,并取得较好成果;年均门诊16800人次、住院患者6300人次。牵头成立肿瘤治疗中心,积极开展各系统肿瘤的 MDT 多学科诊治,胃癌、肝癌的介入栓塞治疗,恶性胸腹腔积液的腔内化疗,建立无痛病房,严格按照癌性疼痛三阶梯原则,提高癌痛患者生活质量。2016年获得濮阳市科学进步二等奖一项,2017年主持的科研项目“VEGF及其受体KDR,FLT-1在甲状腺乳头状癌中表达的研究”获得河南省医学科学进步三等奖一项,2020年主持在研科研项目“CEACAM1和CD105对恶性肿瘤生长、浸润和转移的作用”获得河南省医学科学进步三等奖一项;承担着全市肿瘤科会诊及健康帮扶任务,年均会诊1300余例;在提升自身水平的同时带动全市肿瘤科诊疗水平发展,全力以赴守护广大人民群众生命健康!

END

供稿 | 肿瘤科一病区 张倩茹

编辑 | 魏馨

初审 | 张晖

复审 | 李伟琳

终审 | 崔建国

(部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除)