处暑节气

处暑,即为“出暑”,是炎热离开的意思,这时三伏已过或近尾声,初秋炎热将结束。处暑的到来同时也意味着进入干支历申月的下半月。处暑是廿四节气中一个反映气候变化的节气。

处暑的到来,标志着炎热天气到了尾声,暑气渐渐消退,由炎热向凉爽过渡。由于受短期回热天气(俗称“秋老虎”)影响,处暑过后仍有持续高温,真正凉爽一般要到白露之后。

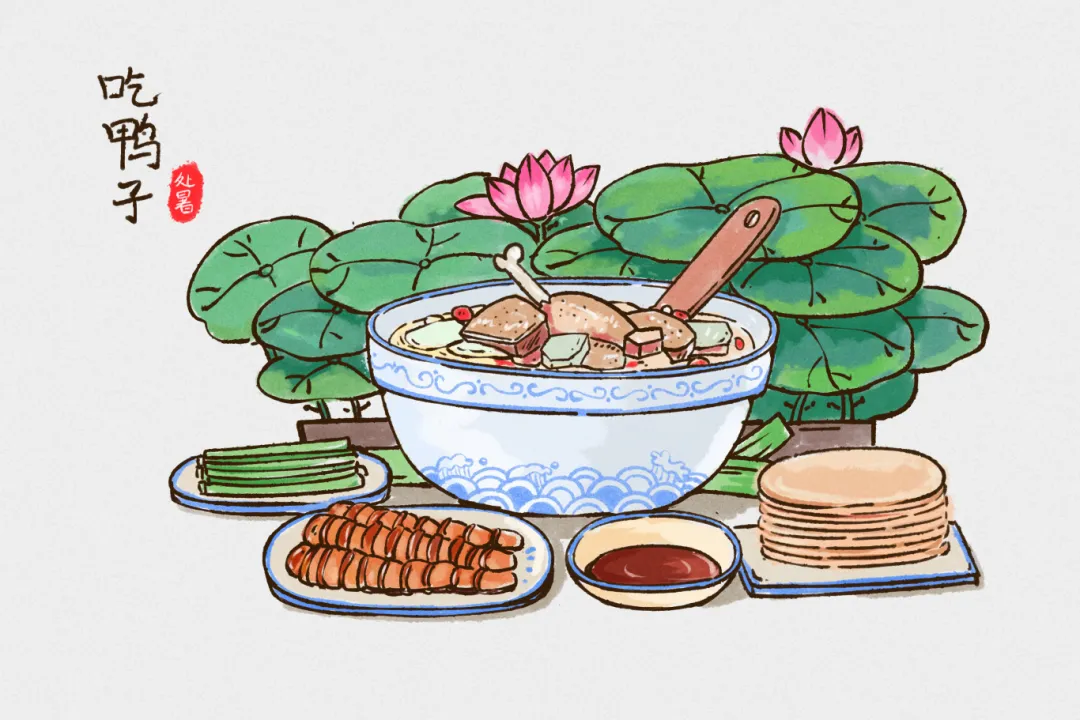

处暑节气处在短期回热天气(秋老虎)期内,“秋老虎”一般发生在公历8月~9月之间,每年秋老虎的时间长短不一,总体来说持续半个月到二个月不等。处暑在日常生活中起到的意义,就是提醒人们暑气渐渐消退,天气由炎热向凉爽过渡,要注意预防“秋燥”。处暑的民俗活动很多,如吃鸭子、放河灯、开渔节、煎药茶、拜土地公等。

处暑“四忌”

一忌:着装过短—刺激血管

处暑过后,早晚温差大,如仍继续穿着短裤背心等轻薄衣物,脖子、后背、脚部等部位的血管受到寒冷刺激后易急剧收缩,引发危险。

二忌:凉席继续用—受寒疼痛

入秋后,自然界阳气渐收,阴气渐长,只有聚足阳气,才能抵御日后的寒冷侵袭。我们后背上的督脉有温阳的作用,养护阳气就要让后背暖一暖,凉席也就不能再用了。

三忌:饮食生冷—损伤脾胃

入秋后,生冷的瓜果类食物就要少吃一些了,否则会损伤脾胃的阳气。尤其是对于脾胃虚弱的人来说,这时若能吃些温食对于身体是有好处的。

四忌:起床太快—升高血压

处暑后,早晚天气逐渐变凉,起床时尽量不要太猛,而应躺在床上,活动一下四肢和头部。最好遵循“三个半”原则,即醒后平躺半分钟,坐起后保持半分钟,把腿放在床沿坐半分钟,然后再下床活动。

处暑节气养生

■ 早睡早起,保持充足睡眠

处暑节气正是由热转凉的交替时期,自然界中阴气增强,阳气减弱,人体的阳气也随着内收,“秋乏”也就随之出现,应充分利用睡眠来调养身体。

■ 多喝水、多喝粥,预防秋燥

处暑后,天气较为干燥、少雨,人体会因此不适,发生诸如皮肤紧绷、起皮脱屑、毛发枯燥、嘴唇干燥或裂口、大便干结等秋燥现象。多喝水、多喝粥正是预防秋燥的好方法。

■ 保护脐部,预防疾病

处暑节气过后,天气渐凉,肚脐部位的表皮最薄,对外部刺激特别敏感。如果对脐部防护不当,寒气都很容易通过肚脐侵入人体,引发身体不适。

■ 少吹空调、少开电扇保健康

处暑时节早晚温差较大,肺炎、哮喘等呼吸道疾病很容易发作,经常吹空调、吹电扇,很可能引发肩周炎、颈椎病、痛风等毛病;还可能导致腹泻、胃炎和肠炎等消化系统疾病。

■ 适量锻炼要坚持

秋高气爽,空气中含氧量高,进行适当的体育锻炼,能够强身健体,增强身体适应气候变化的能力,并改善精神状态。

■ 贴秋膘要循序渐进

进入初秋,夏天里比较差的食欲逐渐好转,人们开始主动或被动地贴秋膘,以便为应对秋冬的寒冷储存能量。但是,处暑节气时人的胃肠功能较弱,太多的肉类等高蛋白食品会加重肠胃负担,影响胃肠功能。

■ 防霉菌,通风换气宜勤

出伏以后,温度会逐渐降下来,虽然不明显,30℃上下,但是却给了霉菌适宜的繁殖温度,而且出伏以后的雨水会逐渐增多,只要空气中的霉菌遇到适宜条件,便会在媒介物上生菌。

处暑“三揉”

● 醒神揉头

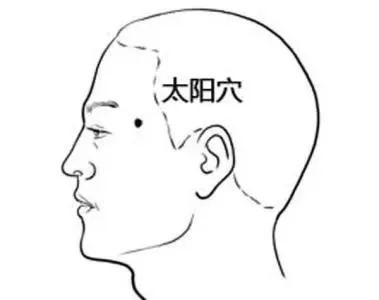

太阳穴:位于眉梢与眼外角连线中点,向后约一横指的凹陷处,手指合拢,指尖轻轻按摩,局部微微感觉酸胀即可。

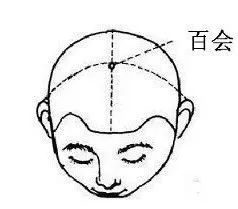

百会穴:位于两耳连线与头顶正中线的交点,双手拇指或食指叠按于穴位,缓缓用力,有酸胀感为宜。

风池穴:位于后头骨下,两条大筋外缘陷窝中,相当于耳垂齐平位置。头后仰,拇指环形转动按摩穴位1分钟,可感到此处有明显的酸胀感,反复5次。

● 养肺揉背

坐位或俯卧位,揉按脊背中央及两侧的督脉及膀胱经,每次10~15分钟,这种方法可以畅胸中之气,通脊背经脉,同时有健肺养肺之功效。

● 防感冒揉鼻

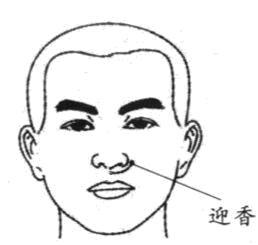

迎香穴位于鼻翼旁正中鼻唇沟内。可预防感冒的发生及缓解鼻炎的症状。

END

部分文字来源:中国中医

编辑:宣传科

(声明:“濮阳市人民医院”微信订阅号刊载此文,是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除或依法处理。)