充血性心力衰竭患者

营

养

治

疗

01

什么是充血性心力衰竭?

充血性心力衰竭是指心肌收缩力或舒张功能下降使心排血量绝对或相对不足,不能满足全身组织代谢需要而引起的一系列临床症状及体征。小儿时期心力衰竭以1岁以内发病率最高,尤以先天性心脏病引起者多见。儿童时期以风湿性心脏病和急性肾炎所致的心力衰竭多见。

02

饮食指导

减轻心脏负荷,肥胖体型者宜减轻体重,减轻心脏负担,注意电解质调节,预防和减轻心力衰竭及水肿程度。

少食多餐

每天5-6餐,防止饱食增加心脏负担、诱发心律失常或心绞痛等不良后果。

控制能量摄入

建议低能量膳食,通常能量供给为6.276~7.531MJ(1500~1800kcal),按体重肥胖者每周减体重0.5~1kg。

三大营养素供给

蛋白质按1g/(kg·d),全天总量为50~70g,心力衰竭较严重时,宜0.8g/(kg·d)。碳水化合物供给300~350g/d,脂肪注意控制在占总能量25%以内,因为脂肪不容易消化,在胃内停留时间较长,使胃饱胀不适。

维生素及矿物质

应适当多食用鲜嫩蔬菜、绿叶菜汁、山楂、草莓、香蕉、梨、橘子等以补充维生素。用排钾性利尿剂和洋地黄等药物时,选含钾较多食品,如干蘑菇、紫菜、川冬菜、荸荠、红枣、香菜、香椿、菠菜、苋菜等绿叶蔬菜及谷类等食物。

限制钠盐

为预防和减轻水肿,根据病情选用低盐、无盐或低钠膳食。

限制水分

心力衰竭伴有水肿时,宜限制液体1000ml/d。如果钠摄入量已减少,排出量已增加,则不必严格限制液体摄入量,可供给1500~2000ml/d,以解除口渴感并使患者舒适为宜。

03

如何限水限钠?

心力衰竭患者的限水一般是指在临床实践中通过限制心力衰竭患者摄取各种形式的水(饮水、食物中的水或因治疗需要输入体内的水等), 以达到避免增加容量负荷或心脏负担的目的。

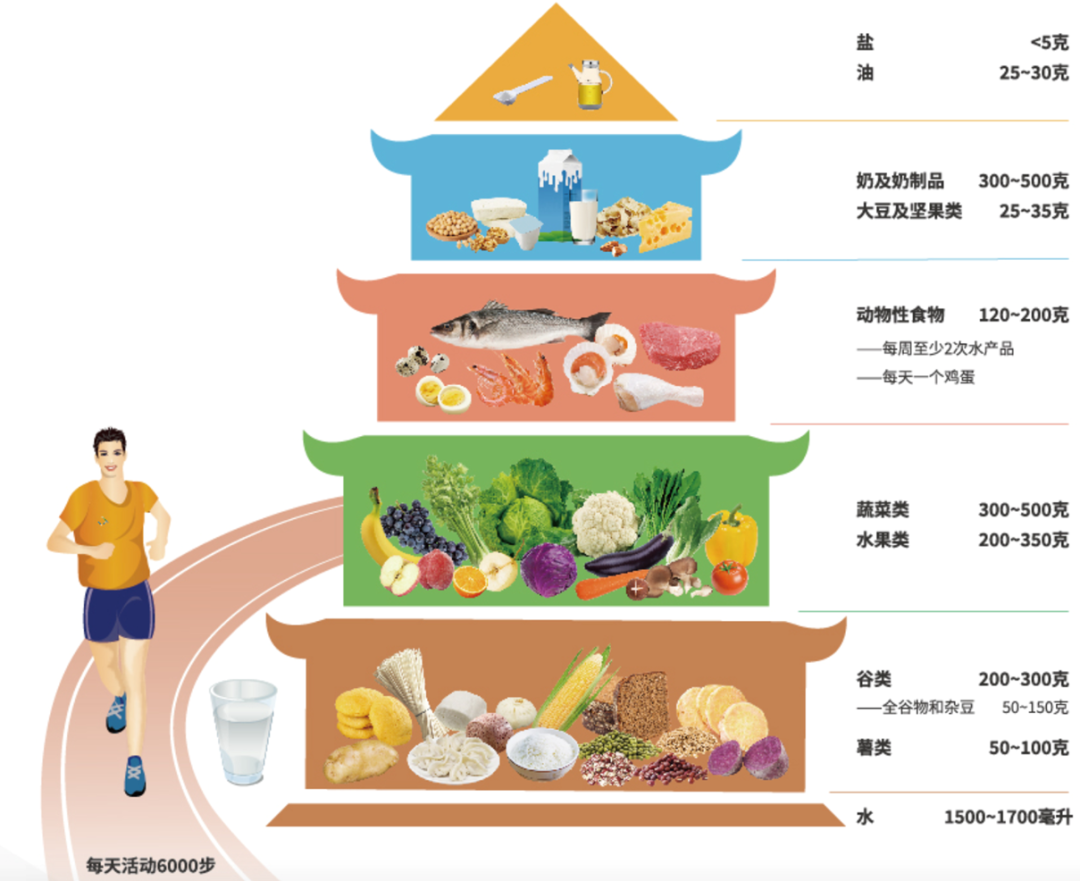

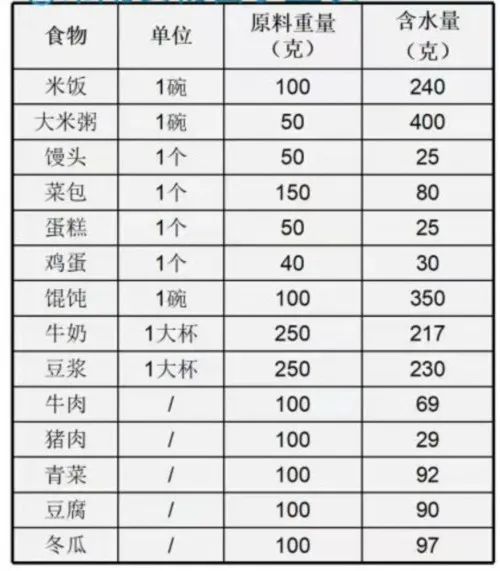

心力衰竭伴有水肿时,宜限制液体1000ml/d。如果钠盐摄入量已减少,排出量已增加,则不必严格限制液体摄入量,可供给1500~2000ml/d,以解除口渴感并使患者舒适为宜。以下是常见食物、水果水含量:

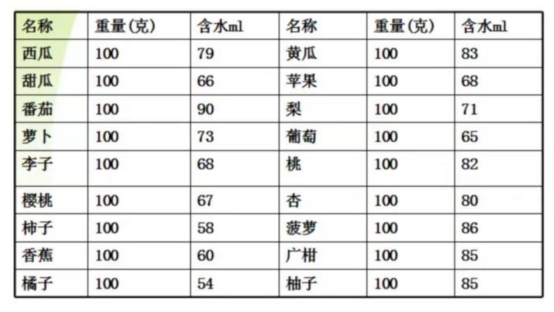

从营养治疗角度来讲,高钠饮食会导致体内水分潴留,增加心脏负担,加重心衰症状。因此,建议心衰患者控制每日的钠盐摄入量,一般建议摄入量不超过2-3克。患者可以通过减少食用含盐量高的食物,如咸菜、腌制品、罐头食品等,来控制钠盐的摄入。另外,可以选择食用新鲜的蔬菜水果,避免过多添加盐调味也是一个好的习惯。以下为常见食物的含盐量表:

04

食物营养成分

根据食物的各种营养成分来改变不良的饮食习惯,保持良好的健康状态,中国营养学会建议每人每天烹饪用油控制在25克以下,老年人建议选用单不饱和脂肪酸,比如橄榄油、茶籽油。

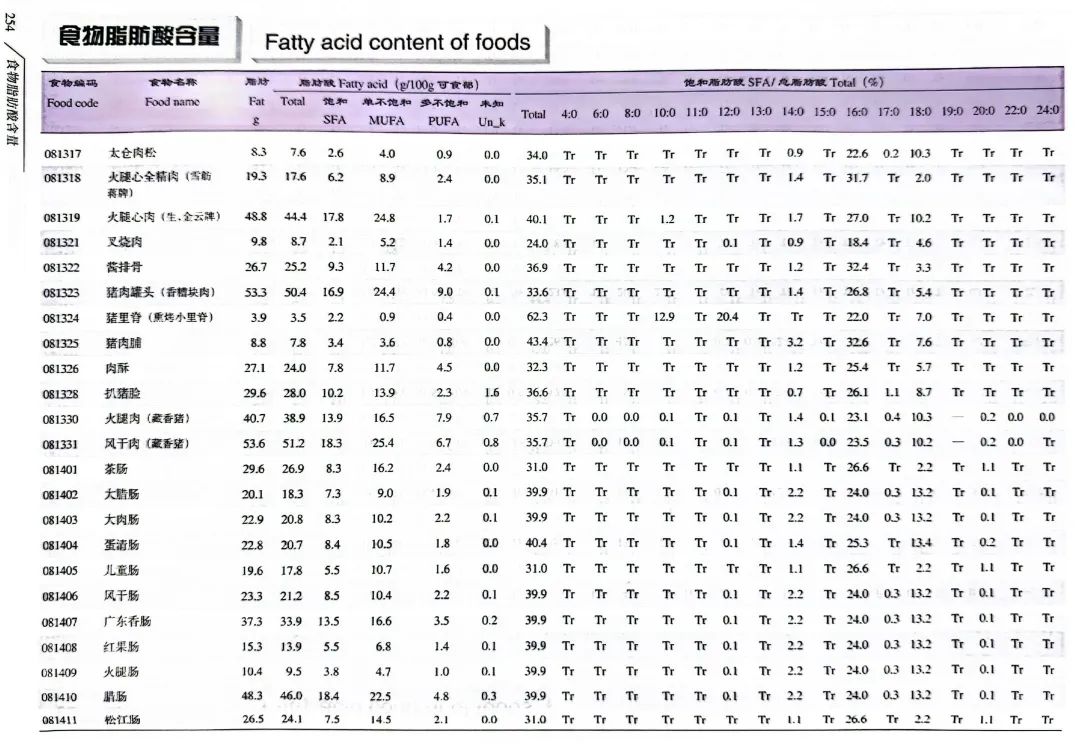

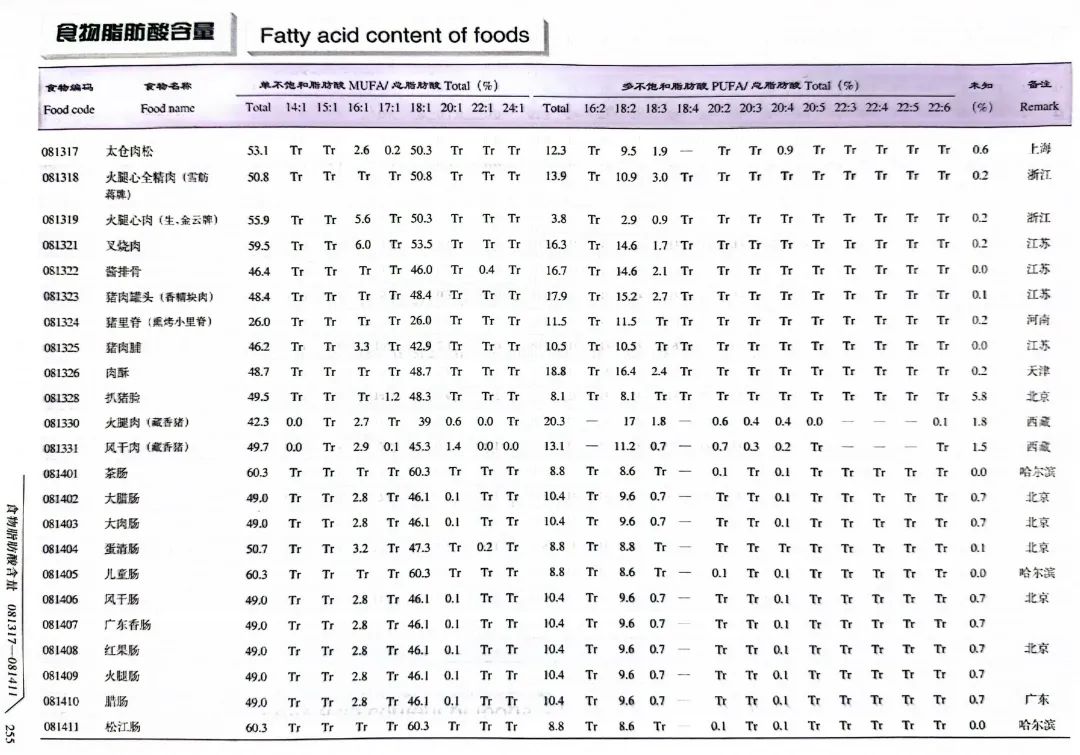

研究发现,在动物性食品中,不同部位脂肪含量也大不相同。这期的畜肉类及制品的食物脂肪酸含量,请大家看下列2张图就可以了解:

05

营养治疗

临床营养科面对心衰病人时的膳食指导主要根据病情变化分为三个阶段。

第一阶段

发病2-3天内(内脏淤血缺氧,肠黏膜水肿,消化吸收功能降低),流质食物为主。膳食医嘱:低盐低脂流质,每天总能量500-800kcal/d。液体量约1000ml少食多餐,一日5-6次。主要采用蒸煮的烹饪方式,破壁机打成糊更好进食,入口即可吞咽。可选择藕粉、米汤、菜汁、去油过筛肉汤、红枣泥汤、热果汁,米糊、各种汤类、蛋羹、豆腐脑、黑艺麻糊、米粉等。但这种饮食不平衡,需要添加相应的营养制剂。另外应避免食用刺激性食物,豆浆、牛奶也会引起胀气,也要尽量避免在这个阶段食用。

第二阶段

开始向低盐低脂半流质饮食过度,能量在1000左右,宜选择清淡易消化的食物,如:鱼类、蛋清、瘦肉、碎叶蔬菜、水果、面条、馄饨、粥等。同样也要辅以肠内营养制剂。

第三阶段

第三阶段,病情稳定期,居家进行低盐低脂低胆固醇软食,这一阶段要根据病人恢复情况确定所需能量、蛋白质量,并注意补充维生素及矿物质。这一阶段可选择的食物种类增多,只要膳食纤维或动物肌纤维少均可食用。

通过临床营养科的专业指导和支持,心衰患者可以获得更加全面的治疗和关怀,提高治疗效果和生活质量。

临床营养科简介

濮阳市人民医院临床营养科是是河南省临床营养专业监测哨点医院。设有独立的营养门诊、营养医师办公室及肠内营养配置室,具有高级职称1人,中级职称2人,医学硕士1人。常规开展包括营养门诊、营养会诊、营养风险筛查、营养评估与测定、营养查房、营养宣教、营养治疗(肠内、肠外、膳食指导等)和肠内营养的配置等工作,通过营养筛查和全面的营养评估,进行营养诊断,制定合理的营养治疗方案,从而解决患者营养问题,帮助患者提高生活质量,赢得疾病治疗的基础条件和宝贵的救治时机;并承担着濮阳市临床营养质控中心工作任务,在提升自身业务水平的同时,带动全市及周边区域临床营养学科诊疗水平发展,全力以赴守护广大人民群众生命健康!

门诊位置:门诊二楼南侧东诊疗区第2诊室

咨询电话:0393-6162806

供稿:汤九军

编辑:宣传科

(部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除)

END