血小板聚集功能

什么是血小板聚集

01

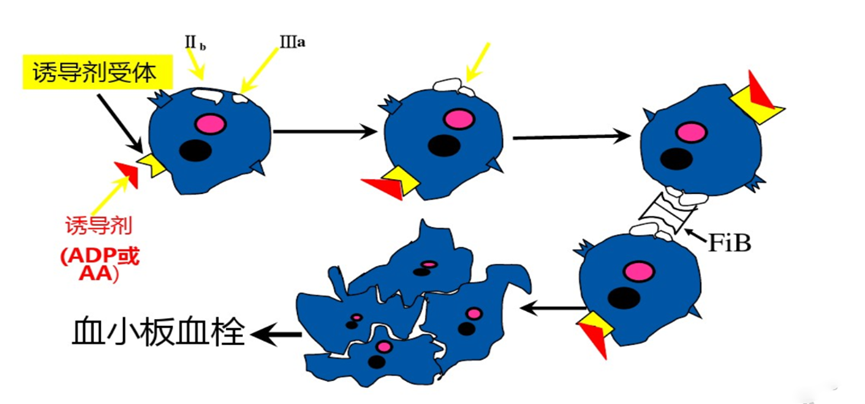

血小板处于静息的状态,如果在某些生理或病理情况下,血小板在刺激物的诱导下被激活,发生各种改变。比如血小板形态学的变化、血液有形成分变化、血小板相互之间成团的聚集变化、释放细胞颗粒内容物的分泌等。血小板聚集因素包括两个方面:

生理性因素

血管受损后血小板被激活,粘附于受损处以及参与血液凝固过程而发生原发性止血。

病理性因素

某些疾病或病理过程中外源性代谢产物、内源介质释放后刺激血小板被激活,导致血栓形成、血管痉挛,影响血液循环,产生缺血或梗阻。

02

血小板聚集功能的测定对于临床上诊断血栓前状态和血栓性疾病具有重要意义。长期以来血小板聚集功能的检测一直是血小板体外功能评价的金标准。对出血性疾病的诊断,监测血栓性疾病的风险,观察抗血小板药物的疗效,指导治疗、预防心、脑血管栓塞,围手术期评价出血风险、择机手术有重要意义。

03

常规筛检

作为中老年人患者常规的检测项目,筛查血栓/出血风险和指导采取正确的预防措施。特别是近年来心脑血管疾病的年轻化趋势越来越明显,当合并有高脂血症、高血压、糖尿病、吸烟等“易栓塞”诱因时,血小板聚集功能的高反应性对提前预防意义更大。

用药检测

可帮助医师针对不同患者选择恰当的抗血小板药物种类和剂量,实现精准化合理、安全用药,避免及减少抗血小板治疗不当导致的出血及血栓风险。

血栓风险评估

一般患者血小板功能偏高血栓风险较高。多个检测结果都偏高,相应发生血栓风险加大。对于高风险患者及脑梗、心梗治疗高风险期单一血小板受体功能过高也可导致血栓发生。而往往多项目血小板功能指标偏低发生出血风险加大。

出血风险评估

血小板功能检测结合凝血功能、血常规及纤溶功能检测有助于全面、准确分析判断血栓或出血风险。在手术前、后及产妇血栓/出血风险评价防范、成份输血质量监测、血小板功能疾病诊断等方面都具有重要价值。

04

光学比浊法:特定条件下,在富含血小板血浆中加入诱导剂,血小板被活化而发生聚集,导致透光度增加。它是血小板聚集功能试验的 “金标准”,能较为客观地反映血小板对各种诱导剂的反应性,因而也是抗血小板治疗及监测其抵抗的最常用的实验指标。

05

二磷酸腺苷 (ADP):ADP直接引起血小板释放颗粒内容物ADP,加速血小板聚集。

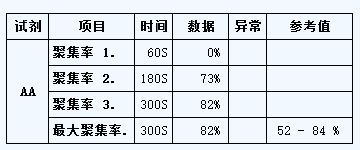

花生四烯酸(AA):花生四烯酸在环氧化酶作用下形成环内过氧化物PGG2和PGH2,随后在血栓烷合成酶的作用下生成TXA2,然后跟血小板上TXA2受体结合,促进血小板聚集。临床上使用阿司匹林时,应选用AA做诱导剂。

06

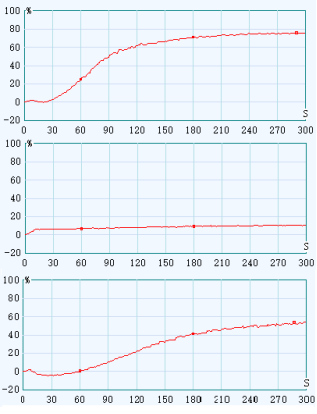

1.使用AA 作诱导剂,服药后花生四烯酸诱导的血小板聚集率迅速下降,甚至到零。

2.AA诱导的血小板最大聚集率≥20%为诊断阿司匹林抵抗的标准。

使用ADP 作诱导剂,基线值与使用氯吡格雷后最大血小板聚集率的差值<10% 定义为氯吡格雷抵抗。

07

01

基本要求

● 避免在抽血前30分钟内剧烈运动、吸烟;

● 避免前2小时内摄入咖啡因;

● 空腹抽血;

● 避免前餐摄入高脂食物或补充脂肪乳制品;

● 抗凝剂应选用枸橼酸钠,与血液比例为1:9,并于4小时内测定。

02

样本储存

室温(20-25℃):放置于室温下的血小板相较于37℃对各种诱聚剂更敏感。血小板在初始的2小时内反应性变化很小。

冷藏温度(0-4℃):血小板在低温下会发生自发的聚集。低温会导致血小板收缩,变圆,颗粒状,并会失去其微管系统。

较高温度(37℃):血小板开始失去对一些诱聚剂(肾上腺素和胶原)的反应性。

03

采血时机

监测抗血小板药物效果,采血时机可选择负荷剂量后24小时或维持剂量3-5天后。

医学检验科简介

濮阳市人民医院医学检验科是市医学重点学科、市生化免疫重点实验室、省产前诊断中心;现有职工60人,其中高级职称19人,医学硕士10人,是集常规检测、生化检测、免疫检测、微生物检测、PCR检测和产前筛查于一体的大型多功能实验室;配有德国西门子aptioautomation全自动生化免疫流水线,罗氏Rochecobase801分析仪,迈瑞CL-6000i分析仪,希森美康XN9000的血液分析流水线等大型检查检验设备;常规开展唐氏筛查、NIPT(无创产筛)、CNV-seq(低深度全基因组测序)、STR(快速染色体非整体检测)、HPV(人乳头瘤病毒)分型检测、耳聋基因检测、叶酸代谢基因检测、脊髓性肌萎缩症(SMA)基因诊断、染色体核型分析、衣原体核酸等。

咨询电话:0393-6162566;0393-6162054

供稿:王士男

编辑:宣传科