天水清相入,秋冬气始交。

——《立冬日野外行吟》宋·释文珦

今日立冬

LI DONG

万物皆收藏也

立冬是二十四节气中的第十九个节气,也是冬季的第一个节气,时间点在每年公历11月7日—8日之间。

《月令七十二候集解》说:“立,建始也”,又说:“冬,终也,万物收藏也。”

立冬不仅代表冬季开始,还表示四季轮转到了最后一季,一年即将结束。

我国古时将立冬分为三候:

一候水始冰

二候地始冻

三候雉入大水为蜃

立冬过后,日照时间将继续缩短,正午太阳高度继续降低。

此时,气候由秋季的少雨干燥向冬季的寒冷冰冻过渡,通常是一年中气温下降速度最快、最容易出现“断崖式”气温暴跌的时段。

然而,我国幅员辽阔,不同地区气候差异较大,此时南方的朋友可能还在“穿短袖”,而北方的朋友已经需要开始“扫雪”了。

但不论气候如何,大家都要注意跟随天气变化适当调整衣物,避免受寒,这段时期的养生也要着眼于“藏”。

立冬时节,随着冷空气的活跃,一年当中最冷的时节开始了。立冬这一天,北方餐桌上少不了一盘热气腾腾的饺子。而在南方,进补的热汤也端上了桌。祖国各地都会用各自的仪式迎接冬天的到来。

秋去冬来,气温骤降,我们的身体也需要时间去适应温度的变化。冬季是心脑血管疾病的高发季节,一是因为低温会引起血管的收缩,导致心脑血管供血不足;二是冬季的干燥往往会因为冷而难以使人感受得到,如果没有及时补水会引起血液粘稠度增加;三是冬季日照的减少也会让人更容易有情绪上的波动,这些都是心血管疾病冬季高发的重要危险因素。危险因素的叠加增加了心脑血管的高发,还有可能诱发心肌梗死和脑卒中,请大家一定不要掉以轻心。

如何快速适应低温天气,安然过冬?我们可以从日常的饮食、规律作息调整入手。

适当进补

在民间,有“立冬补冬”的习俗,认为立冬时节进补可以提高免疫力,抵御严寒,也能为来年的身体打好底子。大家也普遍认为,天气寒冷就要多吃点,才能使身体暖和起来。

其实,如果不由自主地过多摄入高脂肪高能量食物,会造成体内能量堆积,血糖水平也无法得到很好的控制。因此,冬天我们也要遵从“均衡膳食”的原则,从立冬这天开始就合理规划我们的冬季每一餐。

建议多摄入全谷物、薯类和蔬菜、水果,动物性食物多选择鱼虾和禽肉,适量吃猪牛羊肉,千万不要暴饮暴食。祖国传统医学认为,冬天可多选择一些入“肾”的黑色食物,比如黑米、木耳、黑豆、黑芝麻、桑葚干等。以黑豆为例,黑豆除了有大豆类食物的营养优势之外,还含有丰富的花青素。每天一小把炒黑豆当作零食,轻轻松松就能够达到每天15-25克大豆及其制品的推荐量。

现代营养学研究发现,摄入抗氧化剂丰富的食物可降低血压和心血管疾病的风险。许多水果和蔬菜中都含有天然的抗氧化剂,如维生素C、β-胡萝卜素和番茄红素、原花青素、叶黄素、槲皮素、多酚等植物化学物质。研究表明,西红柿、洋葱、芹菜、西兰花、生菜、芦笋等多种蔬菜具有保护心血管健康的能力,如西红柿富含活性成分番茄红素,具有显著的抗氧化、辅助降血压、降血脂和抗动脉粥样硬化作用。

注意保暖

“有一种冷是妈妈觉得我冷”,这句话放在冬天绝对是真理。为了自己的身体健康,还是要本着“实用主义”做好保暖措施。身处户外时,头部和手失温最快,颈部又是心脑血管循环的必经之地,所以帽子、围巾、手套三件套一定要经常穿戴好。现在市面上有很多保暖神器可供选择,但使用时一定要注意安全。

不喝酒或少喝酒

饮酒是诱发多种心血管疾病的重要原因。有些人认为喝酒可以取暖,其实喝酒取暖是一种假象。感觉上,酒精刺激了血液的循环,人体热量散发会加速,皮肤表面热起来,身子暖和了,其实这种发热维持不了太久,大量的热量会通过皮肤流失,反而会导致体温的进一步下降,让身体感觉更冷。年底亲朋好友聚会增多,饭桌上千万不要劝酒和过量饮酒。以茶代酒也能够传递情感,毕竟“只要心里有,喝啥都赛过酒”。

适时身体活动

冬天的室外身体活动有助于提高身体抵抗力和抗寒能力,但是晨练时间不要太早。午后阳光正好,气温上升,才是锻炼的好时机。户外活动前要关注天气变化,避免恶劣天气运动。身体活动前后的保暖措施很重要,要适时增减衣物。记得多准备一套衣物,用于出汗后及时更换。活动过程当中记得随时补充水分,不要等到渴了再喝水。

多晒太阳

冬天的阳光是格外珍贵的。南方的冬日正午,如果阳光正好,可以找一个背风的角落,利用半个小时时间,让阳光晒到皮肤,刺激维生素D合成,以促进钙的吸收,增强免疫功能,提高抵抗力。纬度高的北方,虽然冬日的阳光中缺乏紫外线UVB,不能帮我们补充维生素,也会带给我们温暖和幸福感!

总之,在寒冷的冬天,吃好一天三顿饭,享受健康、温暖、安全的生活是十分惬意和重要的。大家一定要提前做好准备,安然过冬。

养生五妙招

1

早卧晚起

2

睡前沐足祛寒邪

材料:桂枝20克,艾叶30克。

功效:温阳驱寒。

操作方法:取桂枝、艾叶放入锅中,加入适量清水煎煮30~40分钟。药汁倒入泡脚盆中,待温时(水温40℃左右为宜)开始泡脚,每次10~15分钟,1周2~3次。

3

搓热腰骶

部位:腰骶部。

功效:温补肾阳。

操作方法:搓热双手,用手掌从腰部缓慢用力向下搓到尾骨部为1次,操作100~150次,搓至局部皮肤微微发烫为度,每日1次。

4

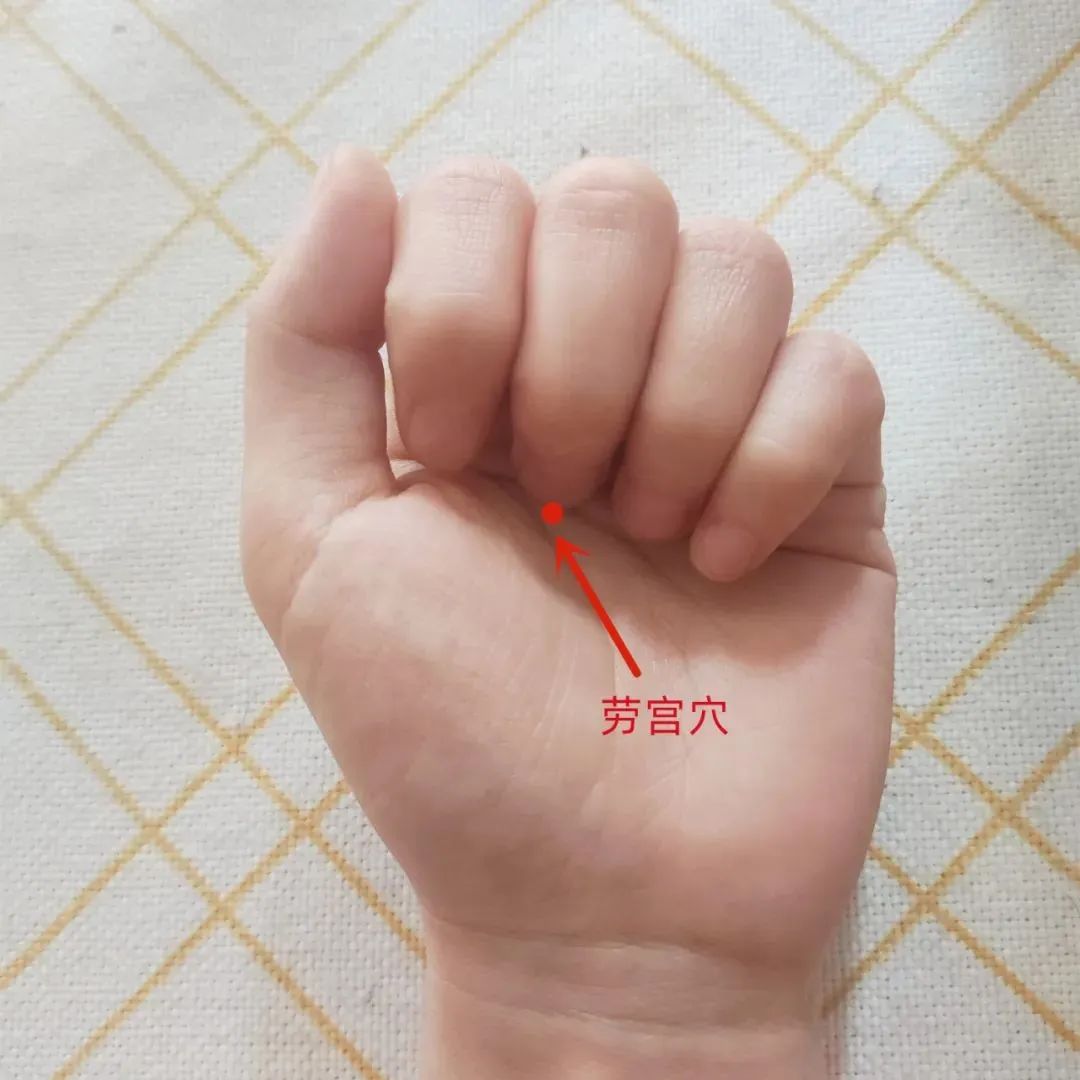

搓手防寒

滑动查看更多

5

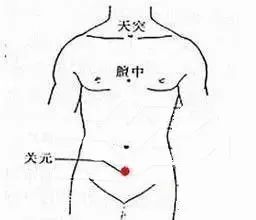

艾灸温阳

进补五药膳

1

景天锁阳酒

2

阿胶胡桃膏

3

归戟羊肉汤

4

鸡药汤

5

百合莲子粥

END

来源:中国中医、中国疾控中心

编辑:宣传科

(声明:“濮阳市人民医院”微信订阅号刊载此文,是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除或依法处理。)