胃肠间质瘤

健康科普

病例回顾

李女士,52岁,半年前出现间断性腹痛、腹胀,伴有食欲减退和体重下降。她一开始以为是胃炎,服用胃药后症状稍有缓解,但不久后症状再次加重。李女士前往医院就诊,经过胃镜检查发现胃壁有一个约4厘米的隆起性肿块。随后,进行组织活检,病理结果确诊为胃肠间质瘤(Gastrointestinal Stromal Tumor,简称GIST)。医生团队经过详细评估后,建议李女士采用“腹腔镜微创手术”切除肿瘤,并辅以“靶向药物治疗”来防止复发。腹腔镜手术仅需几个微小切口,创伤小、恢复快,术后结合靶向药物治疗效果显著,李女士在术后3个月内完全康复,至今未见复发。

01

什么是胃肠间质瘤?

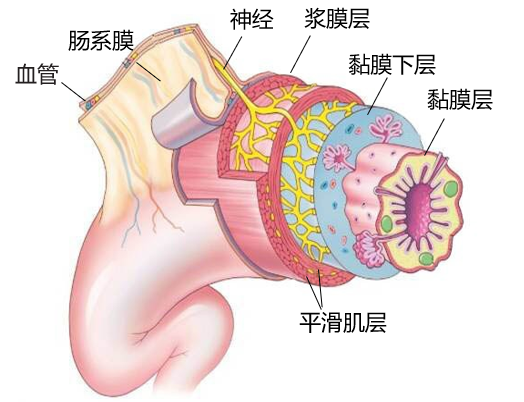

胃肠间质瘤是一种来源于胃肠道间质细胞的恶性肿瘤,是胃肠道最常见的间质性肿瘤,常见于胃和小肠。GIST是由特殊的间质干细胞突变而来的肿瘤,其生长缓慢,早期症状不明显,但随着肿瘤增大,可能引起出血、梗阻等并发症。

02

发病机制

胃肠间质瘤的发病主要与两类基因突变有关:

▶ KIT基因突变:约85%的胃肠间质瘤患者存在KIT基因突变,导致细胞异常增殖。

▶ PDGFRA基因突变:约5-10%的患者存在PDGFRA基因突变,亦可引起细胞不受控制的生长。这种基因突变使得细胞不断分裂、增殖,最终形成肿瘤。

03

易患人群

①年龄:好发于40岁以上人群,尤其是中老年人。

②性别:男女均可患病,但男性略高于女性。

③家族史:具有GIST家族史者患病风险更高。

④遗传因素:一些遗传性疾病与GIST相关,如多发性内分泌腺瘤病。

04

临床表现及早期诊断依据

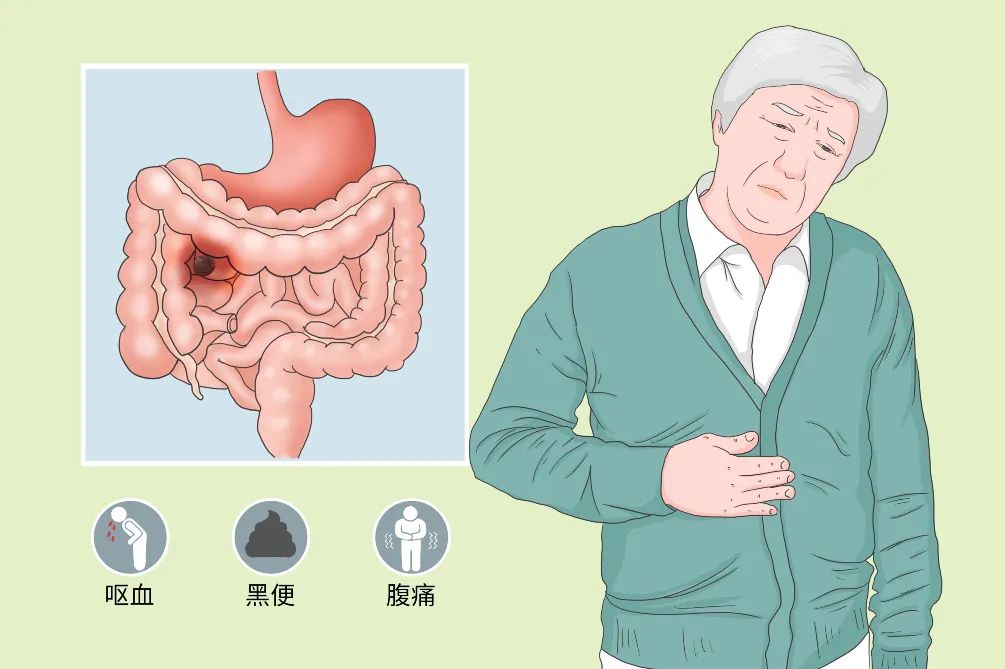

胃肠间质瘤早期症状不明显,部分患者可能会出现:

①腹痛、腹胀:由于肿瘤增大时压迫周围组织引起;

②黑便或呕血:由于肿瘤破溃引发出血;

③贫血:长期出血导致的继发性贫血。

检查手段:

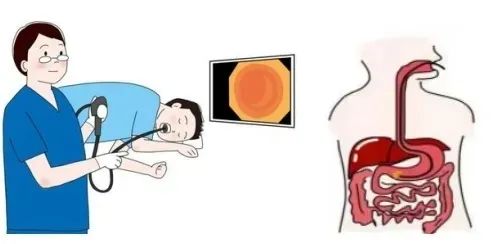

①胃镜检查:可以直接观察胃肠道内部,发现肿块。

②影像学检查:CT或MRI可以明确肿瘤的大小、位置和浸润程度。

③活检病理检查:通过取样组织进行病理分析,确诊肿瘤性质。

05

如何治疗?

外科手术治疗

常见的治疗手段有:

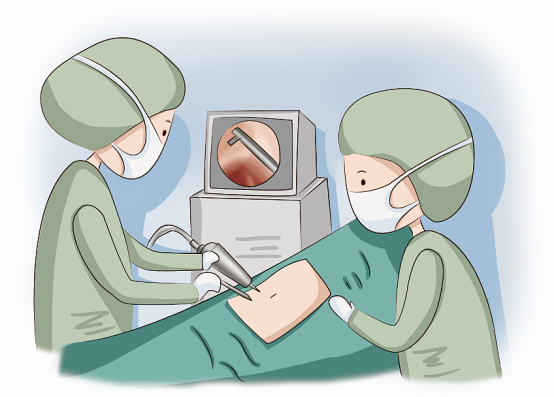

①腹腔镜微创手术:目前对于较小且局限的胃肠间质瘤,腹腔镜微创手术是首选治疗方式,创伤小、恢复快,患者术后生活质量高。优点:手术切口小,术后疼痛轻,恢复快,住院时间短。缺点:对医生技术要求高,无法适用于肿瘤较大的患者。

②传统开腹手术:对于较大、浸润性强的肿瘤,或肿瘤位于复杂部位者,传统开腹手术是必要的选择。优点:适用范围广,能够彻底切除肿瘤。缺点:创伤较大,恢复时间长。

靶向药物治疗

①伊马替尼(Imatinib):作为首个被批准用于治疗胃肠间质瘤的靶向药物,伊马替尼能够有效抑制KIT和PDGFRA基因的异常活性,阻止肿瘤生长。通常用于术后辅助治疗或晚期不可手术患者。优点:疗效显著,可有效控制肿瘤生长。缺点:长期服用可能产生耐药性,部分患者可能出现恶心、皮疹等副作用。

②舒尼替尼(Sunitinib):对伊马替尼耐药或不耐受的患者,舒尼替尼是第二线治疗药物,具有更广泛的靶向作用。优点:对伊马替尼无效的患者有效,延长生存期。缺点:副作用较多,如高血压、乏力、皮肤反应等。

放射治疗

胃肠间质瘤对放疗敏感性较低,因此放射治疗并不是常规治疗手段,但在某些晚期患者中,可用于缓解症状或控制局部病灶。

免疫治疗

免疫治疗是一种新兴疗法,通过激活患者自身免疫系统攻击肿瘤细胞。目前,免疫检查点抑制剂在部分晚期GIST患者中显示出一定疗效,未来有望成为治疗的新方向。

基因治疗

随着对GIST分子机制的深入研究,基因治疗逐渐成为研究热点。通过对患者体内的基因进行修饰,抑制肿瘤细胞的生长和分裂,有望成为未来的突破性治疗手段。

06

如何预防胃肠间质瘤?

● 健康饮食:避免高脂肪、高盐饮食,多吃新鲜蔬菜、水果,增强免疫力。

● 避免吸烟、酗酒:减少对胃肠黏膜的损伤,降低发病风险。

● 定期体检:尤其是中老年人,建议每年进行胃镜检查,早期发现异常。

胃肠间质瘤是一种相对罕见但潜在危险的肿瘤,早期发现、及时治疗是提高生存率的关键。随着医学技术的不断进步,微创手术、靶向药物、免疫治疗等多种治疗方式的应用,越来越多的患者获得了长期生存的机会。希望广大群众能重视体检,关注胃肠健康,早期发现疾病,科学治疗,让生活更加美好!

本期供稿专家

董延琥

肿瘤内科二病区副主任 副主任医师

坐诊时间:每周一、周四全天

诊室位置:门诊二楼南区内科第一诊疗区7号诊室

END

供稿 | 董延琥

编辑 | 井静

初审 | 张晖

复审 | 李伟琳

终审 | 陈水怀

(部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除)