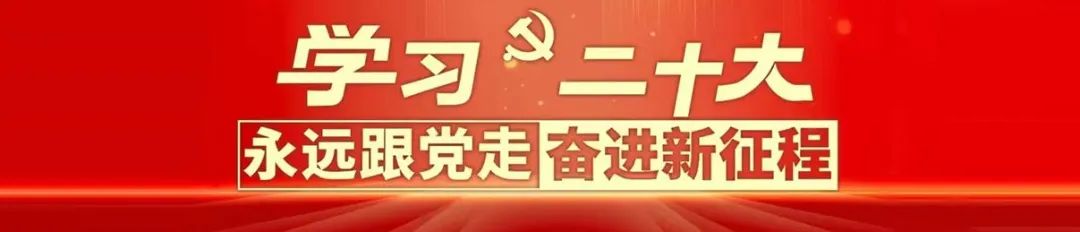

患者,女,74岁,以“咳嗽、咳痰1月余”当地医院就诊,行胸部CT示:左肺下叶结节,部分恶性倾向,纵隔淋巴结肿大。为求进一步诊治我院呼吸内科就诊,完善检查后诊断为肺腺癌,医生建议核医学科检查全身骨扫描,经检查诊断为:肺癌多发骨转移。

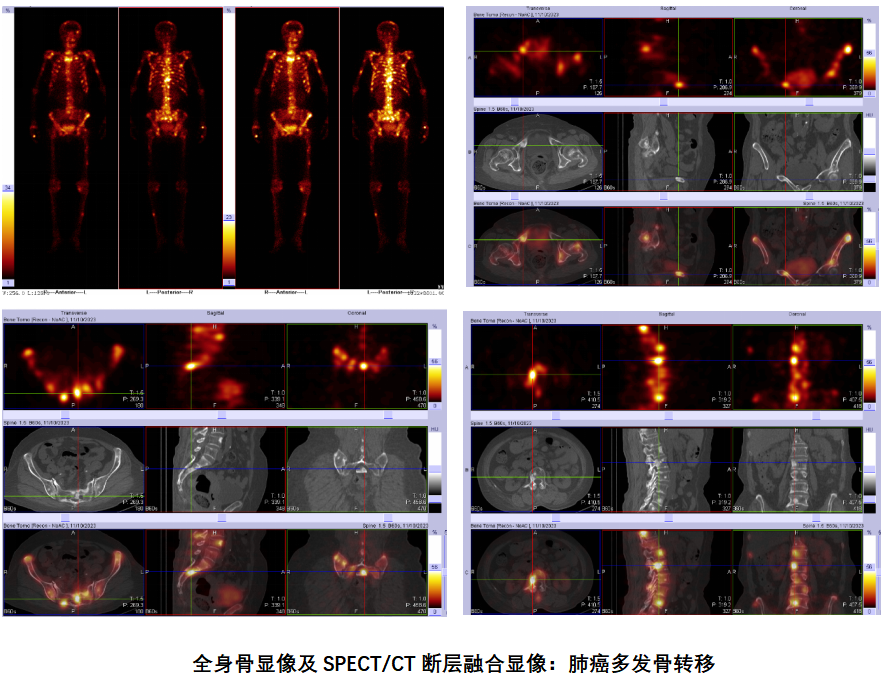

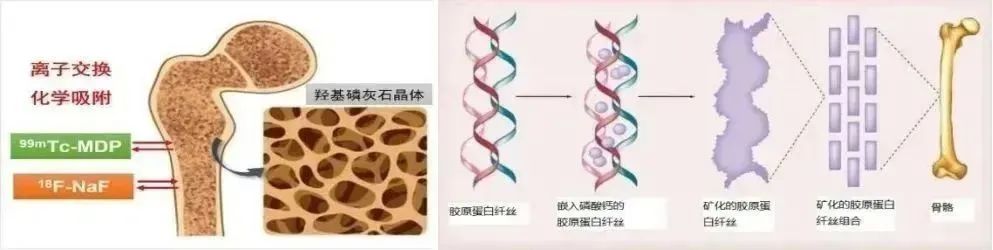

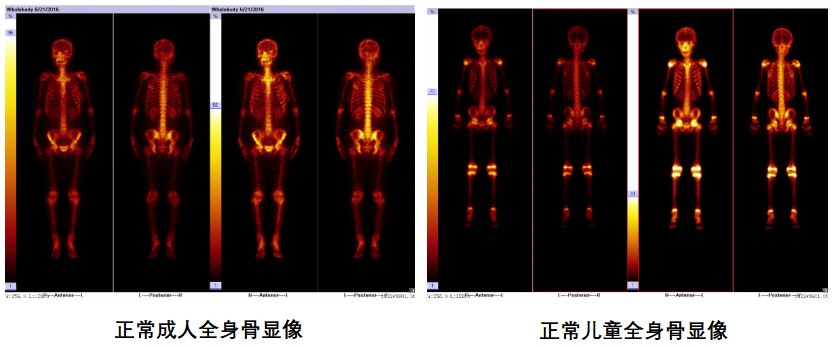

骨显像指的是全身骨静态显像(通常简称为全身骨显像),是将放射性标记的骨显像剂经静脉注射后,随血流到达全身骨骼,与骨的主要无机盐成分羟基磷灰石晶体发生离子交换、化学吸附以及与骨组织中有机成分相结合而沉积于骨组织内,利用放射性核素显像仪器探测放射性核素显像剂在骨骼内的分布情况而形成全身骨骼的影像。

● 全身成像:不仅可以显示骨骼形态,更能反映骨骼和病变的血流和代谢情况,一步到位进行全身、断层、动态、多时相等多方位成像,较为全面地观察骨骼病变。

● 早期诊断: 注射一次显像剂进行全身扫描且不增加额外的辐射剂量,全身骨显像常早于X线或CT扫描3-6个月发现病变,可以反映早期一些未发生组织形态学改变而导致CT、MRI无法明确诊断的病灶,是全身骨骼病变的“侦察兵”。

● SPECT/CT图像融合的发展和应用:在提高特异性、灵敏度方面起到了巨大推动作用。

①骨的局部血流灌注量

②无机盐代谢更新速度

③成骨细胞活跃的程度

④交感神经张力、细胞内外的环境、疾病的种类等因素也可以影响放射性的摄取。

当骨的局部血流灌注量和无机盐代谢更新速度增加,成骨细胞活跃和新骨形成时,图像上呈现异常的显像剂浓聚区(称为“热区”),反之呈现显像剂分布稀疏或缺损(称为“冷区”)。当某些骨骼部位发生病理性改变时,炎症、肿瘤、骨折等,均可导致局部血流、代谢和成骨过程的变化,于相应部位呈现出影像的异常改变,从而对骨骼疾患提供定位、定量及定性的诊断依据。

01

有恶性肿瘤病史者,早期寻找骨转移灶,治疗后随诊(对于最常转移到骨的肿瘤,如肺癌、乳腺癌、前列腺癌、胃癌、直肠癌、甲状腺癌等;

02

早期检出骨原发病变,并显示累及范围,评估骨原发病灶以外骨骼受累情况;

03

评价骨病变手术或其他治疗后疗效监测与随访;

04

评价不明原因的骨痛和血清碱性磷酸酶升高;

05

早期诊断骨髓炎;

06

临床可疑代谢性骨病;

07

诊断缺血性骨坏死;

08

临床怀疑隐匿性骨折以及应力性骨折;

09

骨活检的定位;

10

观察移植骨的血供和存活情况;

11

探查、诊断骨与关节炎性病变和退行性病变。

■ 检查当天患者可以正常进食;

■ 核对患者姓名、年龄等基本信息并完成问诊,患者需告知医生是否具有肿瘤、骨折、骨髓炎、骨代谢疾病等相关病史,可能影响骨显像诊断结果的治疗史(如放化疗、假体植入、抗生素、类固醇、二磷酸盐或铁剂),近期是否做过其他显像检查(如钡餐造影,核医学131I,67Ga或111In等显像检查);

■ 注射显像剂后在候诊室安静休息,注射后约2.5~4.5小时进行显像,期间饮水1000-1500ml,尽量多排尿;

■ 检查前排空小便,在排尿时应尽量避免尿液污染衣物和皮肤;

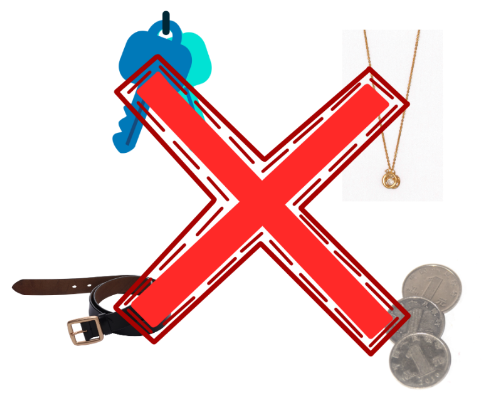

■ 检查前去除佩戴的项链、手表、皮带等金属物品;

■ 整个骨显像扫描过程一般需要20-40分钟,需保持平卧不动,如无法长时间平卧,请提前与医生沟通;

■ 检查完成后,多饮水、多排尿,加速显像剂代谢排出。

全身骨显像使用的是短半衰期核素99mTc,其物理半衰期为6.02小时,在人体内有效半衰期约为2.5-3.5小时,注入患者体内后随着时间会很快衰减,所以骨显像是安全的。

在做完骨扫描后,身体内部的核素代谢需要一个过程,在这个过程中身体会“散发”出少量的辐射。不过大家也不必谈“辐”色变,因为做完骨显像检查后,体内放射性已很低,且随着时间会快速衰减,成年人无需特殊防护。但仍建议在检查后24小时内与孕妇及婴幼儿保持距离,勿长时间接触。

本期供稿专家

王建芳

核医学科 副主任医师

坐诊时间:每周五全天

诊室位置:门诊二楼南内科第一诊疗区

END

供稿 | 王建芳

编辑 | 井静

初审 | 张晖

复审 | 李伟琳

终审 | 陈水怀

(部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除)